Da poco tempo ho iniziato a occuparmi di genealogia, una scienza tanto affascinante quanto rigorosa.

I suoi risultati, quando basati su fonti primarie, sono difficilmente soggetti a interpretazioni arbitrarie. Personalmente, ho scelto di affrontare lo studio genealogico con serietà filologica, controllando sempre i documenti originali.

Tuttavia, in alcuni casi — specie quando le fonti documentali latitano per ragioni storiche o archivistiche — è necessario ricorrere a metodi alternativi, come lo studio del DNA.

Così è iniziata la mia indagine genealogica familiare. Sono partito da mio padre e ho intrapreso un viaggio a ritroso che mi ha condotto fino agli albori del Cinquecento, sebbene non tutti i documenti siano ancora stati rintracciati.

La ricerca si preannuncia lunga e complessa, e potrebbe concludersi, forse, soltanto tra una decina d’anni.

Posso però affermare con un certo grado di sicurezza che la mia linea paterna non è di origine italica, bensì verosimilmente anatolica.

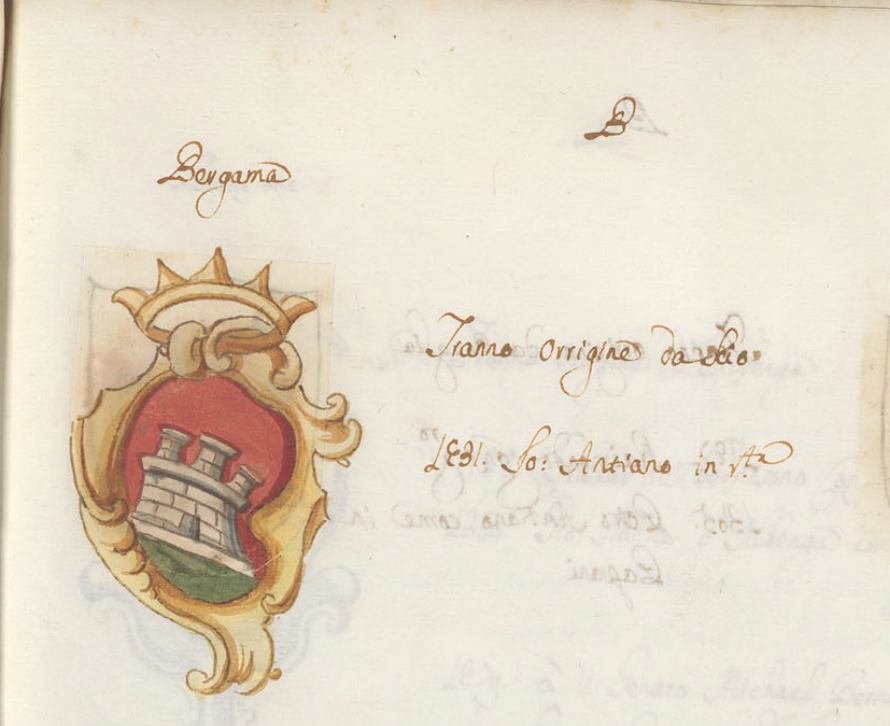

Ricordo ancora quando il compianto Professor Romano mi chiese, con tono arguto: «Siete di Bergamo o di Pergamo?».

All’epoca non detti molto peso alla domanda, ma oggi — dopo essermi sottoposto al test YFull700 di FTDNA — ho drasticamente rivalutato quella provocazione.

Le evidenze genetiche suggeriscono che la famiglia paterna sia di origine iranica, migrata in Anatolia durante le guerre di Dario e l’espansione dell’Impero Persiano.

Lì avrebbe attraversato varie epoche storiche: quella greca, ellenistica, romana e infine bizantina.

Probabilmente fu in quel contesto che un certo Thomas de Pergamo, sposato con la nobile Isolta de Costa, riuscì ad accrescere il proprio prestigio sociale, stabilendosi infine sull’isola di Chio, di fronte alla città di Pergamo.

Il documento più antico in mio possesso è il seguente:

A Genova, la famiglia riuscì a costruire una notevole fortuna, sotto la guida dei fratelli Cosma e Giovanni.

Il primo fondò il ramo cosiddetto “genovese”, che riuscì ad assurgere al grado più alto, quello di patrizio.

Il secondo, invece, diede origine al ramo “veneto”, che non riuscì mai a ottenere l’inclusione nel patriziato veneziano, rimasto chiuso a seguito della Serrata del Maggior Consiglio del 1297 e poi solo parzialmente riaperto con la seconda apertura del Libro d’Oro, dopo la Guerra di Chioggia (1408).

Nonostante ciò, il ramo veneto intraprese un proprio percorso, lungo e irto di ostacoli.

Come osservò lo storico Lopez, Genova fu storicamente molto più accogliente di Venezia in termini di concessione della cittadinanza agli stranieri.

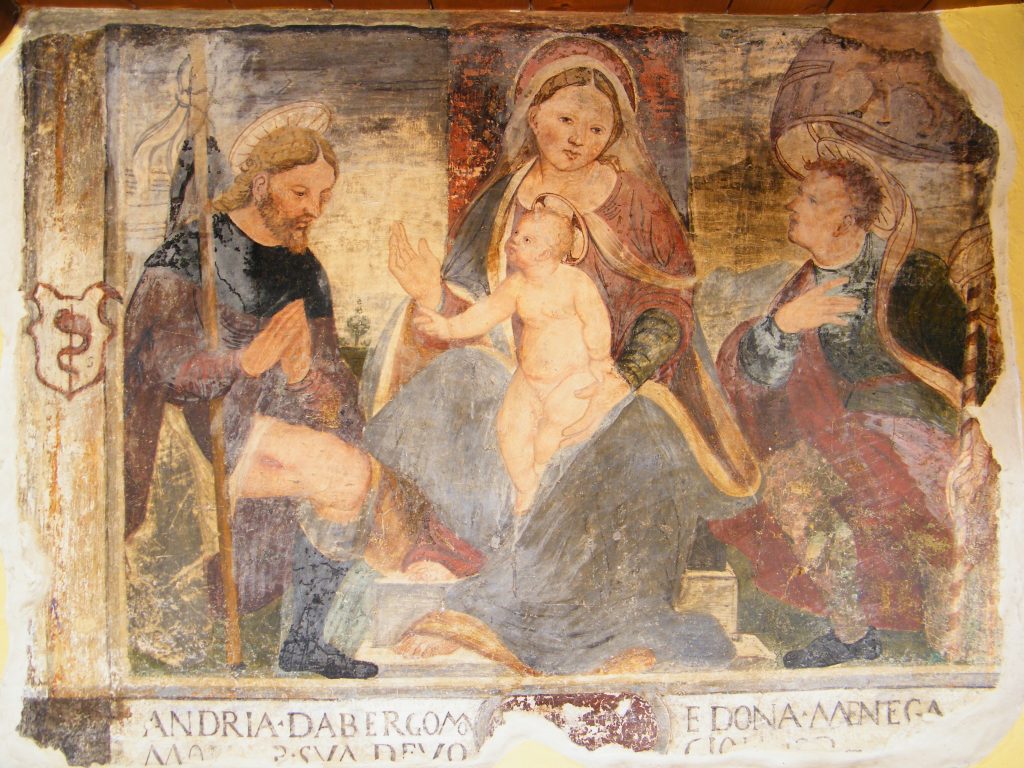

Fu infatti Andrea de Bergamo, figlio di Giovanni, a stabilirsi presso Oderzo agli inizi del Cinquecento, dove sposò Donna (Domina) Menega (Domenica).

Andrea si fece persino ritrarre — secondo la tradizione familiare — sotto le mentite spoglie di Sant’Eustazio, santo anatolico e patrono della vicina abbazia. Tuttavia, non ottenne mai la cittadinanza.

Sarà suo figlio Marco a dare inizio alla lunga discendenza veneta della famiglia.

La famiglia riuscì a mantenere un buon tenore di vita, come attestano gli estimi del 1518.

Furono più volte ricordati con il titolo di Messere e ricoprirono incarichi nell’amministrazione di Oderzo, e successivamente nella Villa di Salgareda, dove furono eletti in diverse occasioni alla carica di Meriga (una sorta di sindaco).

Non raggiunsero mai la gloria dei cugini “genovesi”, i quali però si estinsero, lasciando ai Bergamo di Oderzo l’intera continuità del lignaggio famigliare.

Nel 1786 le proprietà risultano chiaramente tracciate nelle mappe dei Provveditori ai Laghi e ai Fiumi.

Tutto cambiò con la caduta della Serenissima: Vincenzo fu costretto ad abbandonare le antiche terre e a rifugiarsi nei nuovi possedimenti del Vescovo di Treviso, a Carpenedo (oggi sotto il Comune di Venezia).

Fu qui che Costantino, registrato nei documenti napoleonici come Costante, diede origine al ramo familiare di cui faccio parte.

A Carpenedo, Costantino si fece promotore della costruzione della chiesa dei Santi Gervasio e Protasio, che venne infine eretta nella seconda metà dell’Ottocento.

Il primogenito, Bartolomeo, proseguì la tradizione di famiglia, mentre il secondogenito, Luigi, si arruolò nell’esercito imperiale austriaco e combatté sul fronte settentrionale contro la Prussia.

Rientrò in patria nel 1866, al momento dell’unione del Veneto al Regno d’Italia.

Giovanni, figlio di Bartolomeo, fu il padre di Luigi, da cui nacque Bruno, mio padre.

La mia ricerca genealogica è documentata attraverso fonti d’archivio conservate a Genova, Venezia e Treviso.

Per conoscere meglio la storia del mio ramo familiare, è possibile consultare il mio contributo pubblicato presso l’Associazione Genealogica Lombarda: [clicca qui per visualizzarlo].

Chi fosse interessato a un consulto genealogico può contattarmi direttamente tramite l’apposito form presente sul sito.